L’indagine degli editori italiani sulle abitudini di lettura degli italiani rivela un fatto scioccante: la quota di libri venduti al meridione è meno del 20% del totale nazionale, cioè non solo meno della quota di popolazione (34%), ma anche meno del PIL (22%).

Anche l’ISTAT rivela un quadro simile. A fronte del 45% di lettori sul totale della popolazione nel centro-nord, la percentuale di lettori nel sud è del 28%.

Il divario culturale, quindi, è per certi versi superiore a quello economico. Come si spiega questa differenza? Ha senso sostenere che la differenza economica genera quella culturale?

La prima osservazione è che, purtroppo, l’idea un po’ ottocentesca che rimossi i vincoli all’accesso alla cultura dal punto di vista economico e sociale tutti avrebbero desiderato accedervi, non regge.

Moltissime barriere sono state eliminate nel tempo, l’abbandono è in diminuzione, e l’Italia ha una scuola relativamente inclusiva (OCSE).

L’Italia devolve poche risorse all’istruzione, ma i gradi inferiori sono gli unici decentemente finanziati e non c’è alcuna differenza nel finanziamento di diverse aree territoriali (se non negli asili 0-2 anni).

La verità è che l’acquisizione di mezzi culturali adeguati è difficile e faticosa. Deve essere propagandata con l’esempio, ed è per questo che l’inettitudine in questo campo si trasmette di generazione in generazione.

Non voglio dire che la cultura o la lettura non siano piacevoli. Ma lo diventano solo dopo che si siano acquisiti strumenti, capacità e gusto.

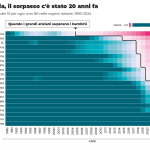

Le indagini internazionali ci dicono che gli italiani (e i meridionali di più) queste capacità, ad esempio la comprensione di testi di media complessità, non le acquisiscono a scuola ed esse peggiorano nel tempo, in particolare nella comprensione dei testi e nella scrittura (Indagine PIAAC).

Decine di iniziative speciali, finanziate con fondi della coesione e adesso del PNRR, non hanno certo alzato il tenore culturale dei meridionali. In compenso hanno sottratto tempo, la risorsa più importante dei nostri ragazzi, ai programmi ordinari, che ormai nella scuola meridionale sono sistematicamente ignorati.

Da questo punto di vista un certo recupero delle discipline tradizionali, annunciato dal Ministro Valditara potrebbe sembrare auspicabile.

Nel nostro paese però ci sono problemi strutturali più solidi della definizione dei programmi. Il rendimento dall’istruzione (differenziali salariali tra laureati e non) è comparativamente basso.

Ciò probabilmente contribuisce a mantenere bassa la diseguaglianza, ma ha necessariamente effetti sull’incentivo ad acquisire capacità.

Inoltre, la percezione che anche nel mettere a frutto l’istruzione a contare siano altri fattori, in particolare le connessioni famigliari, è pervasiva.

Questa percezione, pur documentata in una certa misura, non sempre corrisponde alla realtà, ma ha un effetto potentissimo sugli incentivi a studiare.

Pertanto, ridefinire i programmi potrebbe risolversi in un’occasione per avviare una sterile polemica. Bisogna ricostruire invece incentivi e capacità.

La scuola del Mezzogiorno in particolare deve ridiventare scuola nazionale.

Gli insegnanti devono essere liberati da corvée amministrative inutili e dannose che servono a produrre carta straccia, ma devono essere valutati meglio sulla qualità della loro vera missione: la trasmissione di capacità.

Bisogna rafforzare la vigilanza sul rispetto dei programmi: di fatto non esiste più a livello ministeriale e gli uffici regionali non se ne occupano.

Le procedure e le valutazioni devono essere uniformi sul piano sostanziale, e non secondo false griglie di valutazione con formule intellettualmente disoneste.

Le prove di esame devono essere standardizzate. Invalsi deve contare ai fini del voto di maturità e le frodi devono essere punite in maniera esemplare.

Se i ragazzi sapranno che il sistema è equo, i loro incentivi ed il gusto per l’acquisizione di vere competenze aumenteranno. E, nel tempo, anche la capacità e la voglia di leggere.